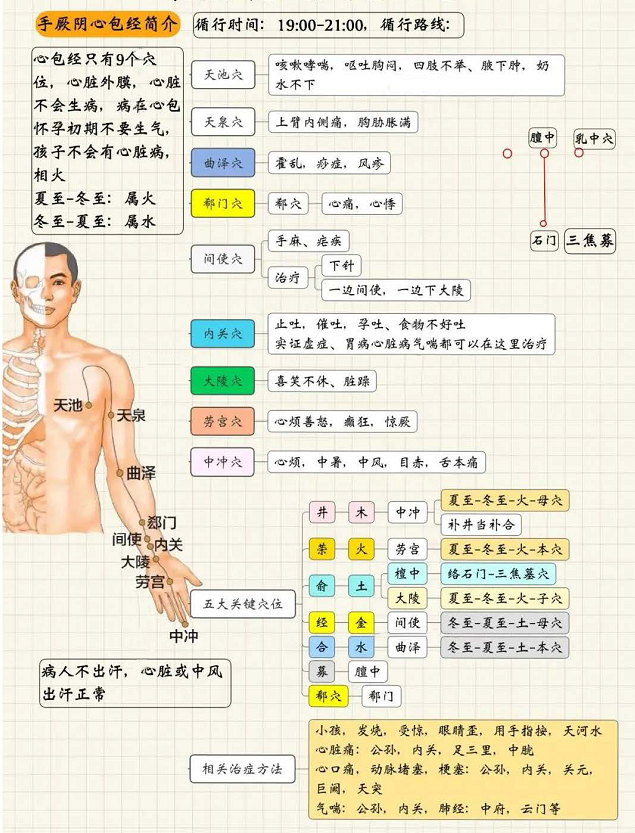

手厥阴心包经

目录

1. 心包经基础概念

- 气血流注时间:戌时(晚上7-9点),与肾经(酉时5-7点)相接。

- 心包与心脏关系:

- 心脏为“君主之官”,本身不受病;心包是心脏的外膜,代心受邪。

- 中医认为胚胎初期先有肾水,再至肝、心;西医则因两周后才能检测到心跳,误以为心脏为首个器官。

- 相火特性:

- 夏至→冬至:心包经属火,木穴(大陵)为母穴。

- 冬至→夏至:心包经属水,金穴(间使)为母穴。

- 冬季热内敛(小便多),夏季热外散(汗多),心热下移小肠。

2. 心包经穴位与临床应用

(1)天池穴

- 定位:乳中穴旁开1寸。

- 治症:

- 乳房硬块(位于心包经时)。

- 近取穴:四肢不举、腋下肿。

(2)天泉穴

- 定位:腋下横纹头下2寸。

- 作用:近取穴,治局部病症。

(3)曲泽穴(合穴)

- 定位:肘横纹大筋内侧(与肺经尺泽相对)。

- 特性:

- 阴经合穴属水,冬至后为心包经本穴(属性相同)。

- 治症:

- 对称治疗:膝后痛(委中、委阳)可针曲泽或曲池(对侧)。

- 心脏功能恢复时,患者会发汗(心主汗)。

(4)郄门穴(郄穴)

- 定位:腕横纹上5寸,两筋之间。

- 作用:镇痛(如心绞痛、胸胁痛)。

(5)间使穴(经穴)

- 定位:腕横纹上3寸。

- 特性:

- 夏至后属金(母穴),冬至后属木(子穴)。

- 治症:手麻(对侧下针)、疟疾、癫狂。

(6)内关穴(络穴)

- 定位:腕横纹上2寸。

- 特性:

- 通阴维脉,与公孙(冲脉)配伍治“胃心胸”疾病。

- 双向调节:止吐(意念专注“不吐”)或催吐(意念“想吐”)。

- 治症:

- 晕车、孕吐、胃痛、心脏病、气喘(配公孙、中脘、肺俞等)。

- 肋骨内侧痛(阴维脉所过)。

(7)大陵穴(俞穴)

- 定位:腕横纹中央。

- 特性:

- 夏至后属土(子穴),治实症(如乳中外开1寸硬块剧痛、拒按)。

- 特殊用法:

- 足跟痛:对侧大陵透压痛点(如左脚跟痛针右手大陵)。

(8)劳宫穴(荣穴)

- 定位:握拳时中指尖所点(第3、4掌骨间)。

- 特性:

- 夏至后属火(本穴),为心包经火穴。

- 作用:

- 儿科推拿退烧(如“清天河水”手法)。

(9)中冲穴(井穴)

- 定位:中指尖端。

- 特性:

- 井穴属木,夏至后为母穴(补需在合穴曲泽操作)。

- 治症:

- 退烧、中风昏迷、舌强不语(心包络舌后)。

3. 心包经治疗原则

- 时间疗法:戌时发病(时症)针俞穴或荣穴。

- 本穴应用:根据节气选择母穴(夏至后木穴,冬至后金穴)。

- 对称治疗:如足跟痛取对侧大陵,膝痛取曲泽。

- 导引法:同侧针穴引导气血(如手麻针间使+对侧补泻)。

- 儿科指针:以指代针推拿(如劳宫退烧)。

4. 心包与三焦关系

- 心包:属阴,主血脉神志。

- 三焦:属阳,行气化水,遍布内脏间(如肉膜)。

- 表里配合:心包病可从三焦经调理,反之亦然。

核心要点

- 诊断:戌时症状、乳房硬块沿心包经分布、手麻/足跟痛对称取穴。

- 急救:内关+公孙治急性胃心痛;郄门镇痛;中冲醒神。

- 禁忌:劳宫穴禁灸(多汗易烫伤)。

相关内容

一草一木皆为情,一赏一语皆感恩

微信

微信