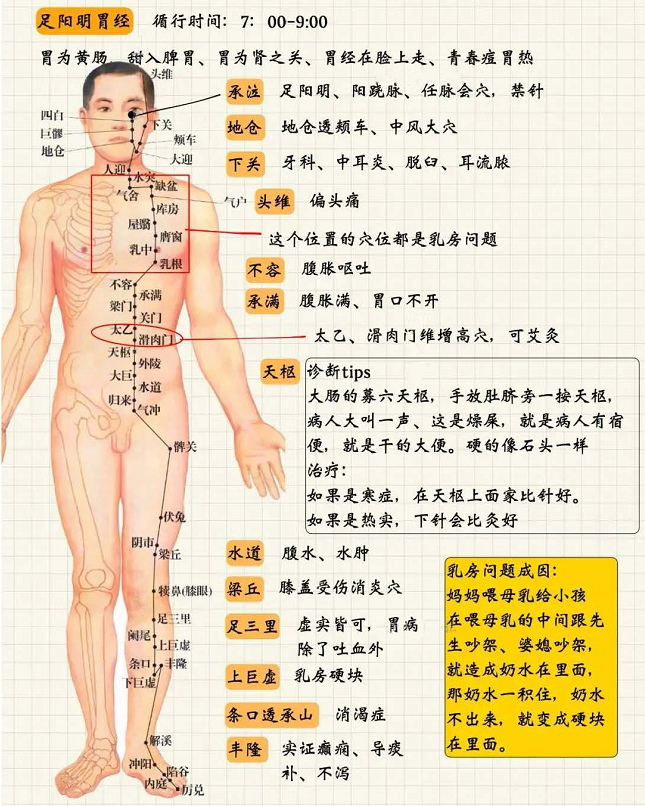

足阳明胃经

目录

一、足阳明胃经概述

循行特点:

- 阳经从四肢末梢向躯干走行,胃经从头部下行至脚趾,是较大的经络。

- 气血流注时间:辰时(7:00-9:00),对应右手关部脉象。

胃的功能:

- 《内经》称“胃者仓廪之官,五味出焉”,为“黄肠”。

- 五味对应五脏:酸入肝、苦入心、甘入脾、辛入肺、咸入肾。

- 胃气是生命关键,有胃气则生,无胃气则死。

二、重点穴位与临床应用

1. 头面部穴位

头维穴:

- 定位:额角发际转角处,神庭旁开4.5寸。

- 主治:头痛、眩晕,少用针灸,多用于诊断。

下关与颊车穴:

- 下关:合口时耳前凹陷处,治中耳炎、牙痛、下巴脱臼(复位手法)。

- 颊车:咬牙时肌肉隆起处,治面瘫(地仓透颊车)、牙关紧闭。

承泣、四白、巨髎:

- 承泣(禁针):诊断眼翳从下向上生长属胃经问题。

- 四白:瞳孔直下1寸,治眼疾。

- 巨髎:颧骨下凹陷,治牙痛、面瘫。

地仓、大迎、人迎:

- 地仓:口角旁,治面瘫(透颊车)。

- 人迎:颈动脉搏动处,用于脉诊(胃气存亡)。

2. 胸腹部穴位

乳中与乳根:

- 乳中禁针灸,乳根治乳房硬块、丰胸(近取穴)。

- 乳癌治疗:

- 中医认为乳癌与情志、胃经淤堵相关,初期可通过艾灸(如生姜灸)、按摩疏导。

- 反对切片手术,强调保持胃气(食欲)为关键。

天枢穴:

- 大肠募穴,脐旁2寸,治便秘(区分寒热:寒实灸、热实针)。

- 腹四针组合:中脘(胃募)、关元(小肠募)、天枢(双穴),调理胃肠。

气冲、归来:

- 治睾丸上缩、妇科助孕(灸法)。

3. 下肢穴位

足三里:

- 胃经合穴,膝下3寸(胫骨外1横指),主治一切胃病(除吐血)、虚劳、降压。

- 补泻手法:顺经为补,逆经为泻。

- 保健要穴,常灸可延年益寿。

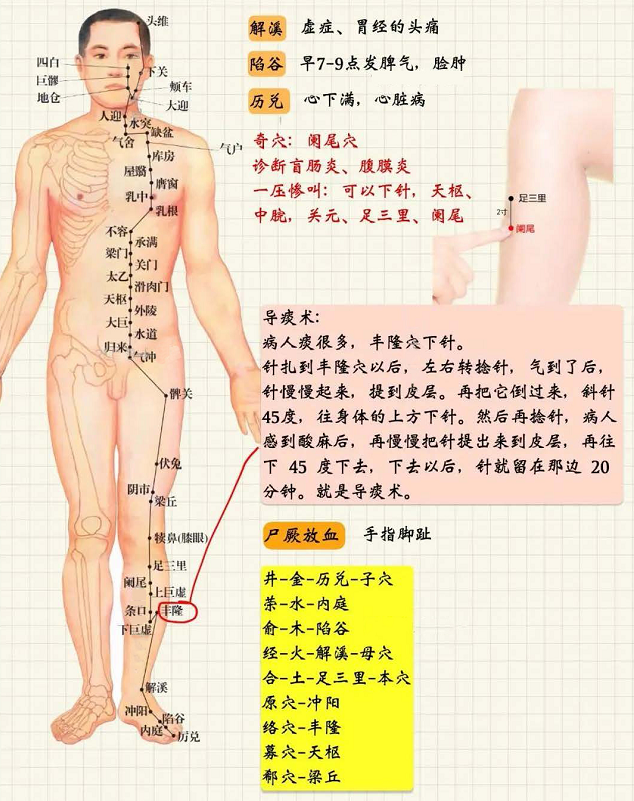

阑尾穴:

- 足三里下1寸压痛点为盲肠炎诊断与治疗穴,配合天枢、关元。

上巨虚、下巨虚:

- 上巨虚(脐上硬块)、下巨虚(脐下硬块),分治不同部位实证。

丰隆穴:

- 外踝上8寸,化痰要穴(导痰针法),兼治丰胸(补法)。

解溪与冲阳:

- 解溪(母穴):治胃经虚证(如久年头痛)。

- 冲阳(原穴):禁针(古法),现可轻刺,脉动示胃气存亡。

内庭与厉兑:

- 内庭(荣穴):治牙痛(下牙)、热证。

- 厉兑(井穴):急救昏迷、心绞痛(“井主心下满”)。

三、特殊针法与治疗

五穴四针(膝关节炎):

- 鹤顶、膝眼(双)、阳陵泉透阴陵泉,治风湿性膝痛。

导引针法:

- 通过穴位名称(如“谷”“沟”)引导气血,如人中(水沟)急救阳亢昏迷。

乳癌中医观:

- 强调情志调理(心主奶水)、避免寒凉药物,初期以艾灸、疏导为主。

四、关键理论

- 胃与肾关系:胃为肾之关,严重肾病(尿毒症)会恶心呕吐(水反克土)。

- 健康定义:非无癌细胞,而是“与瘤共存”(胃气正常、生活如常)。

- 针灸原则:近取穴(局部)与远取穴(循经)结合,如乳癌取足三里。

总结

足阳明胃经涵盖头面、胸腹、下肢,主治胃肠、乳腺、面部及急救病症,强调“胃气”为根本,结合补泻手法与导引理论,体现针灸整体调理的特色。

相关内容

一草一木皆为情,一赏一语皆感恩

微信

微信