针刺手法:阳中引阴、阴中引阳、留气法、报刺法

目录

一、阳中引阴与阴中引阳

1. 概念与适应症

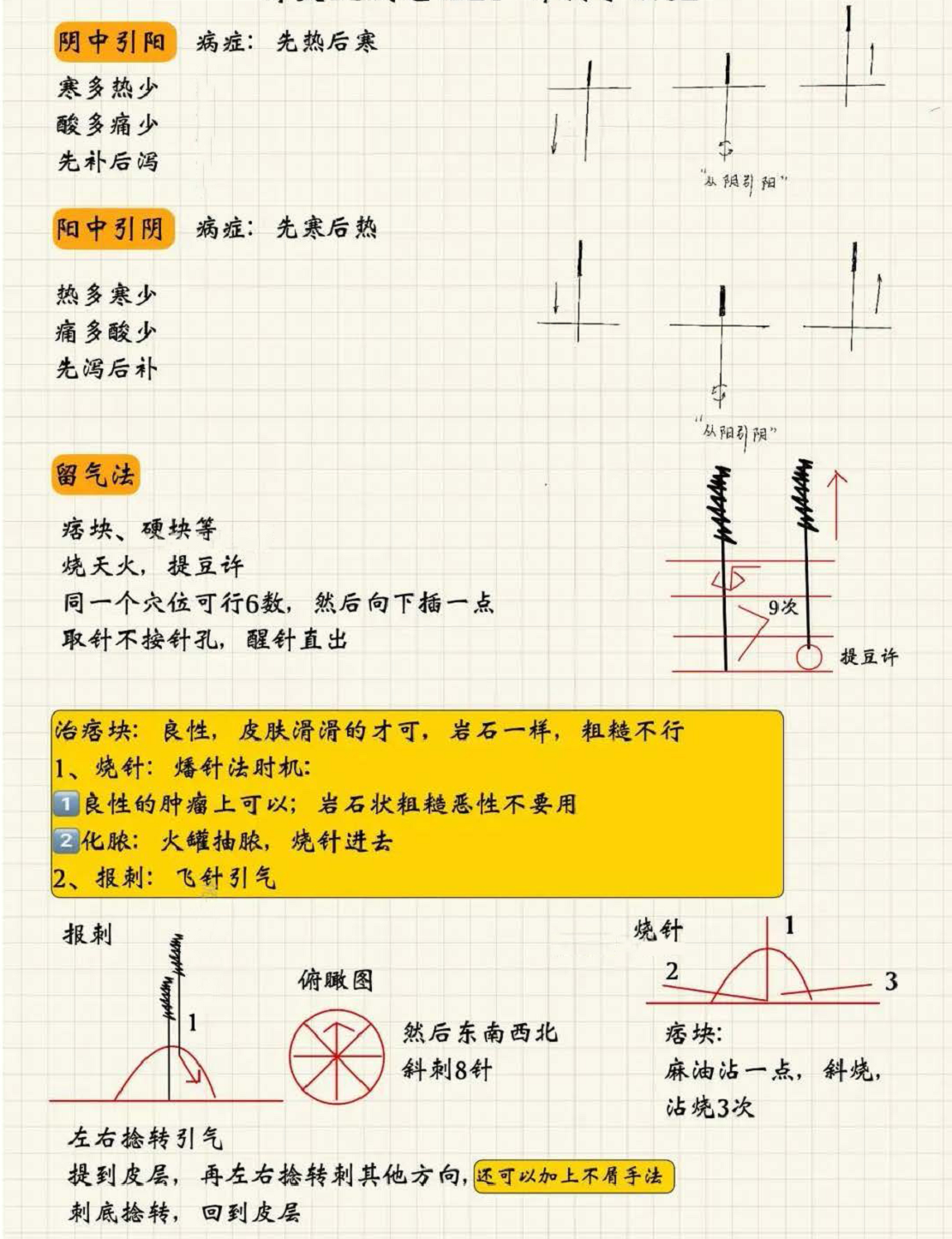

- 阳中引阴:先寒后热(寒多热少)→ 先补后泻

- 阴中引阳:先热后寒(热多寒少)→ 先泻后补

- 判断依据:询问患者症状比例(如“酸多痛少”则先补后泻,“痛多酸少”则先泻后补)。

2. 操作示例

- 膀胱经背痛案例:

- 若患者酸多痛少(虚证为主)→ 先补委中(膀胱经合穴),再泻束骨(膀胱经输穴)。

- 若无法取穴(如脚断无束骨),可改用络穴飞扬,灵活变通。

3. 核心原则

- 补泻顺序取决于寒热/痛酸比例,需结合患者反馈调整。

- 针灸需灵活,不可拘泥于固定穴道,可选用原穴、络穴等替代。

二、留气法(消痞块手法)

1. 适应症

- 良性肿瘤、脂肪瘤、子宫肌瘤、乳房硬块等(表面光滑者)。

- 禁忌:恶性肿瘤(表面粗糙、坚硬如石)。

2. 操作步骤(远取穴法)

- 引气:在穴位(如足三里、梁丘)进针至得气(酸麻胀或粉红圈)。

- 行阳数九(补法):

- 紧按慢提(快速进针,缓慢提针),重复9次,提针“豆许”(轻微上提)。

- 行阴数六(泻法):

- 紧提慢按(快速提针,缓慢进针),重复6次,引邪外出。

- 留针:针留置片刻,出针时不按压针孔(让邪气散出)。

3. 近取穴法(局部治疗)

- 烧针法(见下文)或 报刺法(飞针引气法)。

三、烧针法(燔针)

1. 适应症

- 良性肿块(脂肪瘤、黑痣)。

- 化脓性病灶(先火罐抽脓,再烧针排脓)。

2. 操作步骤

- 三针法(针对肿块):

- 第一针:垂直刺入肿块中心。

- 第二针:从前向后斜刺。

- 第三针:从后向前斜刺(形成交叉)。

- 烧针手法:

- 针蘸麻油,火焰斜烧针体3次(快速烧红)。

- 趁热迅速刺入肿块(助手协助烧针)。

- 效果:1~2次治疗后肿块显著缩小。

3. 注意事项

- 仅用于良性肿物(表面光滑)。

- 恶性肿瘤禁用。

四、报刺法(飞针引气法)

1. 操作步骤

- 单针刺入肿块底部,左右捻转得气。

- 提针至皮层,变换方向刺入(8个方位:东、南、西、北、东北等)。

- 每刺一方向均需捻转,再提针回皮层。

- 最后回原点,再刺入底部捻转,出针。

2. 特点

- 适用于怕烧针的患者,效果温和但显著。

- 通过多方向刺激引气散结。

五、核心总结

- 辨证关键:

- 寒热/痛酸比例决定补泻顺序(阳中引阴、阴中引阳)。

- 痞块治疗:

- 远取穴用 留气法(九补六泻)。

- 近取穴用 烧针(良性疾病)或 报刺法(飞针引气)。

- 灵活应用:

- 根据患者体质、病灶位置调整手法,不可机械套用。

相关内容

一草一木皆为情,一赏一语皆感恩

微信

微信