针灸治症:胆结石、肝病、脾肿大与胃病治疗

目录

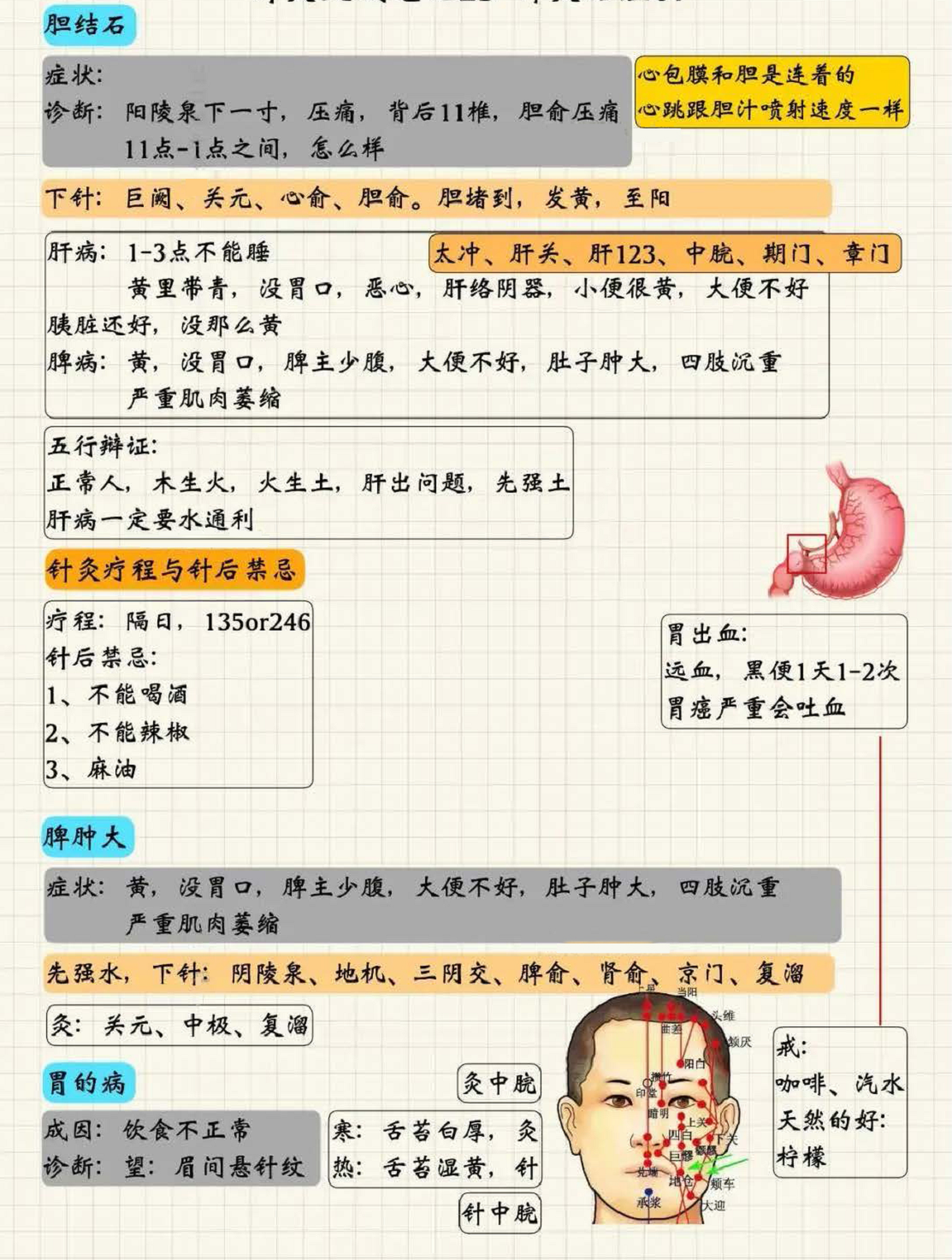

一、胆结石与肝病治症

1. 胆结石诊断与治疗

诊断要点

- 压痛点:阳陵泉下一寸(胆石点) + 胆俞(第十椎下)。

- 时间辨证:夜间11点至1点(胆经循行时间)症状加重。

针灸治疗

- 主穴:

- 胆俞(第十椎下) + 肝俞(第九椎下)。

- 阳陵泉(胆经合穴) + 胆囊穴(阳陵泉下一寸)。

- 配穴:

- 巨阙(心募) + 关元(小肠募)——调节心胆气机。

- 至阳穴(第七椎下)——退黄要穴(胆道阻塞发黄)。

辅助疗法

- 耳穴:胆、肝、交感(贴压或针刺)。

- 禁忌:治疗期间忌酒、辛辣、麻油(影响气机运行)。

二、肝病(肝炎、肝硬化、肝癌)

1. 辨证关键

- 时间辨证:凌晨1-3点(肝经循行)易醒。

- 症状特点:

- 肝病黄:青黄色(带青),伴恶心、小便深黄。

- 脾病黄:土黄色(无恶心,少腹满)。

2. 针灸治疗

核心取穴

- 肝经:太冲(俞穴)、肝关(经外奇穴)、期门(肝募)。

- 强土(脾胃):

- 中脘(胃募) + 足三里(胃经合穴)——防肝病传脾。

- 利水(防腹水):

- 阴陵泉、三阴交(健脾利湿)。

- 肾俞 + 复溜(补肾行水)。

疗程安排

- 隔日针(一三五或二四六),持续至症状完全消失。

三、脾肿大与胃病治疗

1. 脾肿大(脾虚湿困)

诊断要点

- 症状:面色黄、少腹胀满、四肢沉重、身重乏力。

- 舌脉:舌胖有齿痕,脉濡缓。

针灸治疗

- 主穴:

- 章门(脾募) + 脾俞(第十一椎下)——俞募配穴。

- 三皇穴(阴陵泉、地机、三阴交)——健脾利水。

- 固肾(防传变):

- 复溜(肾经母穴,补法) + 肾俞。

2. 胃病(寒热辨证)

寒证

- 症状:胃冷痛、舌苔白厚、面色苍白。

- 治疗:

- 灸中脘(隔姜灸) + 足三里(温胃散寒)。

热证

- 症状:胃灼痛、舌苔黄腻、面赤。

- 治疗:

- 针中脘 + 内庭(胃经荥穴,泻热)。

- 公孙 + 内关——宽胸和胃。

胃出血(远血)

- 特点:黑便(上消化道出血)。

- 急救针:

- 膈俞(血会) + 隐白(脾经井穴,止血)。

四、核心治疗原则

- 胆病:以疏利胆气为主,配合时间疗法(子午流注)。

- 肝病:

- 实症(如肝炎)——泻太冲、针阳陵泉。

- 虚症(如肝硬化)——补复溜、灸关元。

- 脾病:健脾+固肾(防传变),重用三皇穴。

- 胃病:

- 寒证重灸(中脘、足三里)。

- 热证重针(内庭、公孙)。

注:

- 饮食禁忌:治疗期间忌酒、咖啡、碳酸饮料(伤胃气)。

- 疗程:慢性病需坚持隔日针灸,配合中药调理。

临床心法:

- 肝病治脾(见肝之病,知肝传脾,当先实脾)。

- 脾病固肾(土克水,强水以截病势)。

- 胃病分寒热(舌苔为关键辨证点)。

相关内容

一草一木皆为情,一赏一语皆感恩

微信

微信