针灸治症:血症、消渴、痞块与肝结石

目录

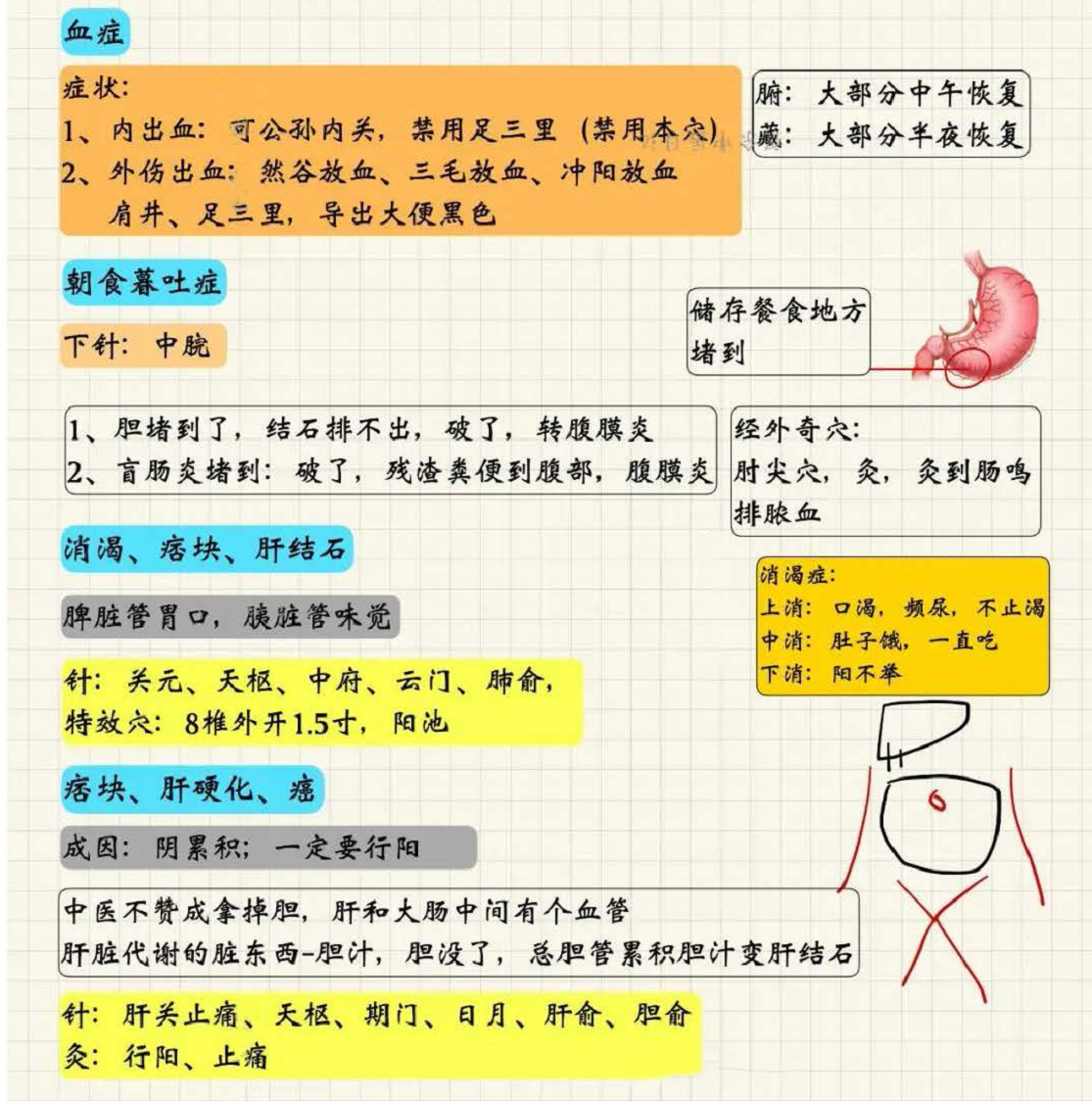

一、血症(内出血与外伤出血)

1. 外伤出血(脑震荡、胸腹内伤)

- 急救放血:

- 然谷穴(肾经,脑外伤首选)。

- 三毛穴(大趾背青筋,胸痛时用)。

- 冲阳脉(胃经,下肢外伤)。

- 胸腔内出血:

- 肩井 + 足三里(导气下行,瘀血从大便出)。

- 止痛:按经络取穴(如胸前痛取胃经/肾经)。

2. 内脏出血(胃、脾等)

- 禁忌:

- 不针本穴(如胃出血不针足三里,脾出血不针太白)。

- 取穴原则:

- 胃出血:公孙、内关(宽胸止血),中脘(胃募)。

- 脾出血:商丘(脾经子穴),内庭(胃经荥穴)。

3. 病愈信号

- 脏病恢复:半夜饿醒(阳气复)。

- 腑病恢复:中午食欲恢复(胃气复)。

二、朝食暮吐与腹膜炎

1. 朝食暮吐(胃动力不足)

- 病机:胃下口(幽门)阻滞,宿食不化。

- 治疗:

- 中脘穴(针或灸,即刻增强胃蠕动)。

2. 腹膜炎(胆/阑尾破裂)

- 诊断:局部触诊发热(化脓),静卧痛减。

- 灸法急救:

- 肘尖穴(三焦经,隔姜灸至肠鸣,排脓血而愈)。

三、消渴(糖尿病)与痞块

1. 消渴(上中下三消)

- 核心病机:津液不升,燥热内盛。

- 针灸取穴:

- 天突(促津液上承)。

- 关元 + 天枢(调节大肠气化)。

- 阳池(三焦原穴,糖尿特效穴)。

- 第八椎旁(至阳外开1.5寸,经验穴)。

2. 痞块(肝硬化、肿瘤)

- 治疗原则:行阳消阴(灸法为主)。

- 特效穴:

- 痞根穴(第十三椎旁开3.5寸)。

- 消积穴(脚跟后上3寸)。

- 操作:

- 隔姜灸痞根、消积,配合肝俞、太冲针刺。

- 关键:

- 固胃气(足三里、中脘),保证睡眠(阳气循环)。

四、肝结石(术后胆管淤积)

1. 症状特点

- 凌晨1-3点剧痛,便秘,胆区压痛。

2. 针灸治疗

- 止痛:

- 肝关穴(经外奇穴,对侧取)。

- 利胆:

- 日月(胆募)、期门(肝募)。

- 通便:

- 天枢(大肠募)、支沟(三焦经)。

- 灸法:生姜灸痛处(行阳散结)。

五、核心治疗策略

- 血症:

- 外伤重放血,内脏出血避本穴。

- 腹膜炎:肘尖灸法救急,促脓血排出。

- 消渴:调三焦气化,重用关元、阳池。

- 痞块:灸痞根、消积,兼护胃气。

- 肝结石:止痛+利胆+通便三管齐下。

注:

- 胆切除后:总胆管易淤积成石,需长期疏肝利胆。

- 便秘警示:浊气上冲可致狂症,务必保持大便通畅!

临床心法:

- 治痞先护胃,留人治病为第一要义。

- 灸法行阳,专克阴积肿块(如肝硬化、肿瘤)。

相关内容

一草一木皆为情,一赏一语皆感恩

微信

微信